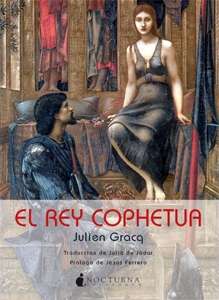

El Rey Cophetua

Editorial Nocturna

Fecha de edición octubre 2010

Idioma español

Traducción de Jódar, Julià de

Prologuista Ferrero, Jesús

EAN 9788493801304

112 páginas

Libro

encuadernado en tapa blanda

Resumen del libro

Cuando rememoro la época en que se acababa mi juventud, nada me parece más opresivo, más perturbador, que el recuerdo de los meses en que maduraba, sin comprenderlo aún, la resolución de la guerra de 1914

El protagonista de El rey Cophetua, un soldado sin nombre que resultó herido en la Batalla de Flandes, inicia El rey Cophetua al rememorar el otoño de 1917 en Francia, justo antes de que la guerra llegase a su final. Es el día de Todos los Santos. Mientras el personaje viaja desde París a Braye-la-Forêt para visitar a Nueil, un viejo amigo, evoca todos sus recuerdos de la guerra, los bombardeos y el dolor. Entretanto, piensa en su amigo: se pregunta por qué lo habrá llamado y, al mismo tiempo, desea verlo. Pero cuando finalmente llega a la villa de Nueil, este no está. En su lugar lo recibe una doncella, también sin nombre.

Entre esos dos desconocidos prácticamente anónimos tiene lugar un encuentro (retratado por André Delvaux en su película Rendez-vous à Bray) que, más que por el presente y el futuro, se preocupa por el pasado, por revivir, mediante un plano intemporal donde sólo quedan sombras, el momento que marcó el fin de su juventud .

No le dieron el Premio Nobel porque lo hubiera rechazado . El País. Gracq es uno de los escritores más estimulantes, originales e imaginativos de la literatura francesa contemporánea . The New York Times Book Review. Los textos de Gracq brillan en la penumbra literaria como esos hermosos buques fantasmas que evocaba Claude Roy. La lectura de Gracq es una experiencia incomparable . Libération. Como Novalis, de quien se sentía muy próximo, Gracq concebía una realidad más vasta, aunque sin fisuras, y abierta a todos los horizontes . Le Monde. Nada le importaban los oropeles porque brillaba siendo única y exclusivamente lo que era: Julien Gracq, escritor francés . Le Figaro. Julien Gracq desarrolló a lo largo de toda su obra una novelística del hábito, de los paisajes y excursiones interiores y exteriores . Mathieu Lindon. Julien Gracq no es tan sólo el mejor paisajista de nuestra literatura más preciso que Chateaubriand, más musical que Stendhal, más sensual que Proust , es también uno de los escritores contemporáneos que transmite con más intensidad a sus lectores la energía, la viveza (...), es decir, lo que él mismo denominaba la melodía de la vida . Télérama.

JULIEN GRACQ nació en Saint-Florent-le-Vieil en 1910 como Louis Poirier, se licenció en Ciencias Políticas e impartió Historia y Geografía en diversos institutos franceses. En 1937 se afilió al Partido Comunista Francés, aunque dos años después lo abandonó debido al pacto germano-soviético. Ese mismo año conoció a André Breton y a los surrealistas, lo que posteriormente influiría en el estilo de sus obras.

Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo cautivo como prisionero de guerra en Silesia con otros oficiales de la Armada Francesa, entre los que destaca el escritor y crítico literario Armand Hogg, con el que luego iniciaría una duradera amistad.

Algunas de sus novelas son En el castillo de Argol (1938), El mar de las Sirtes (1951), novela por la que recibió el premio Goncourt (rechazado por el autor), y Los ojos del bosque (1954). También publicó ensayo (en 1948 dedicó un libro al estudio de la obra de André Breton), además de teatro (Le roi pêcheur, 1948), crítica literaria y diversos artículos. Murió en Angers en 2007. PRIMERAS PÁGINAS: "Cuando rememoro la época en que se acababa mi juventud, nada me parece más opresivo, más perturbador, que el recuerdo de los meses en que maduraba, sin comprenderlo aún, la resolución de la guerra de 1914. Con sus capotes azules de polisón, con los faldones plegados y abotonados en forma de triángulo por una intendencia cuidadosa con las rodilleras, con sus máscaras de hocico y la recua raída y terrosa de sus soldados de permiso, que brindaban invariablemente con las panzas de sus cantimploras azules una suerte de parias de las trincheras, bardados con sacos de patatas, que hablaban la jerga de las gentes de Flandes que descienden del norte para la campaña de la remolacha , aquellos tiempos quedan sumidos, ahora que el modernismo recobra cierto timbre de nobleza entre nosotros, en uno de esos entredoses de la moda no admitidos aún en el museo del traje y que semejan deslucidos y olvidados maniquíes de escaparate. Por aquel entonces, en las grandes llanuras cenagosas del nordeste, en lugar de sobresalir del suelo, las remolachas se hundían profundamente en él, pero la Francia cabalmente campesina y pechera de 1917, que continuaba removiendo por menudo, contra viento y marea, la arcilla antes de hundirse en ella, conciliaba a trancas y barrancas su índole rutinaria con una guerra tan sumamente rústica, mezquina y estancada como ella misma. En 1917, al modo del gesto augusto del sembrador y al modo de las carretas vinosas de la vendimia, sencillamente año tras año , la guerra seguía removiendo briosamente la tierra a grandes paletadas sin enfrascarse en inútiles

justificaciones: era incluso lícito preguntarse si alguna vez había empezado. Vista por detrás, a través de la bien engrasada mecánica de sus relevos, de sus visitas de alcaldes a las familias, de sus sangrías periódicas el pequeño ahorro, de sus meticulosos comunicados, que ganaban o volvían a perder, en horas fijas, y de semana en semana, un bosquecillo o una caduca parcela de colza, aquella guerra tal vez careciese de perspectivas, pero proporcionaba el magro pasar que un hombre necesita para ir tirando: una imagen aceptable del orden, de la estabilidad.

Con todo, el transcurso de los años acarreó fatiga, una fatiga aplastante como la de un soldado de infantería que se duerme durante la marcha y la inercia le hace proseguir unos pasos, con el cerebro repleto ya de sueños. En el invierno de 1914 me hirieron en la refriega de Flandes y luego me declararon inútil; tras recuperar mi puesto de periodista parlamentario, en aquellos momentos me sentía capaz de saber algo más acerca de aquellos sueños de lo que decían los periódicos, más densamente cuarteados de blanco por la censura a cada mes que pasaba, como una vieja manta de hospital. Los motines de aquel verano se habían acabado sin que el absceso hubiera sido desbridado: cualquier semana podían prender de nuevo. Desgastado, el ministerio agonizaba; en los pasillos de la Cámara lo daban por muerto. En la lejanía, la Rusia de Kerensky se arremolinaba insondablemente por las calles enlodadas de Moscú y de Petrogrado, igual que las hojas antes de la tormenta; al contemplar las fotografías de calle publicadas en los periódicos, donde la multitud, reventada bajo las salvas, formaba constelaciones como el núcleo de un cometa, como una limalla imantada, no se descifraba en ellas más que una tensión molecular de una especie desconocida, pero ninguna clave permitía interpretarlas: era como la imagen, silenciosa aún, de una explosión lejana cuya onda de choque no nos hubiese alcanzado. Por primera vez, se percibía confusamente que aquella enorme matanza de interés cantonal iba a concluir en algo que no se limitaría a izar la bandera tricolor en la aguja de la catedral de Estrasburgo. Cuando la tregua de los primeros fangos adormecía el frente, hubiérase dicho que el alma, triturada por el choque harto prolongado de imágenes desagradables, deteriorada por años de violento martilleo, se abría por completo a los presagios como un remedio de la esperanza para salir del paso e intentaba descifrarlos a través de las nubes que se desgarraban. El choque decisivo aún estaba por llegar: se le esperaba en primavera, pero aquella última estación de vigilia que descendía con las lluvias de noviembre estaba poblada de penosas fatigas, de sueños proféticos y sin alegría, que ascendían a la tierra removida sin darle calor, como una aurora de las trincheras.

Al dejar París por la Gare du Nord, en aquella tarde de Todos los Santos, a través de las cortinas de agua que el viento arrojaba sobre las fábricas y los huertecillos obreros, lo único que atraía la vista de un sitio a otro eran los cementerios de las afueras, semejantes a enormes tumultos florales que rompían, absorbían aquí y allá la lluvia oscura: anegados, rayados, barrados, erizados de banderas tricolor, con la muchedumbre vestida con ropas mal teñidas y moviéndose lentamente entre los macizos como una corriente de hollín, moteada de azul celeste, punteada ocasionalmente por la mancha blanca de un velo de enfermera, perforada por tenues claros que se desplazaban con los triciclos de los mutilados. Jamás los muertos civiles más enmohecidos, más olvidados, fueron mejor engalanados, más visitados, más cálidamente arrullados que en los grandes Días de los Difuntos de aquellos años: ahogados por poderes bajo la estrepitosa marea que un dique de hierro impedía estrellarse sobre las trincheras, era como si rejuveneciesen. Más adelante, al llegar a la periferia, aquellas zarzas que parecían arder sobre el agua se apagaron; la tricolor se fue espaciando, en deslavazadas evocaciones, sobre las garitas de los guardavías que patrullaban las barandas de los puentes, perdidos en la lluvia con el cuello del capote alzado contra el torvo aguacero, y así alcanzamos la campiña, la sombría campiña del norte jalonada de estaciones de piedra moleña con dos pabellones, cuyos andenes parecen más anchos y vacíos que en cualquier otro lugar en cuanto la muchedumbre de los hipódromos los ha desertado.

Me hallaba a solas en mi departamento casi solo, al parecer, en todo aquel tren de cercanías monótono y ocioso y las perspectivas de la jornada que se abría ante mí en la campiña cada vez me parecían menos atrayentes. La luz empezaba muy pronto a declinar una bonanza sin color se deslizaba por el horizonte del Oeste bajo el cielo nublado, reavivando aquí y allá el espejeo de los charcos que anegaban los labrantíos sobre las carreteras, el viento perseguía enjambres de hojas arrancadas. Dejé de contemplar el paisaje que discurría ante mis ojos sin moverse, con su color de grafito y de corteza húmeda, y hojeé un rato los periódicos que había comprado en la estación. La aviación francesa había bombardeado durante la noche los cuarteles de Kaiserslautern. A través de los recatados circunloquios de los corresponsales de prensa, no cabía duda de que la situación en Rusia se estaba agravando. El frío húmedo penetraba en mi compartimiento por el cristal mal ajustado; me acurruqué, me arrebujé en mi abrigo y caí en una suerte de somnolencia. Me imaginaba Petrogrado: la marea coagulada de sus banderas rojas súbitamente ennegrecidas por las primeras nieves, los pasos de millones de botas pesadas girando como un cuartel enloquecido, pisoteando la nieve fundida amasada con hojas de periódico. Un rodeo por las marismas del Yser me devolvió al invierno oscuro del frente que comenzaba: había reemprendido la vida civil, los recuerdos de los combates me parecían de otro mundo, pero a cada retorno de las lluvias otoñales, a mi pesar, aún olía las trincheras, como un reumático siente sus articulaciones. El frío húmedo me sujetaba otra vez por los puños; el tren, que no devolvía a nadie al frente, se demoraba en cada estación interminablemente. Era casi imposible imaginarse un lugar, un día más lúgubres; me parecía que la tierra entera se enmohecía lentamente en la mojadura esponjosa, que se sumía conmigo en un cenagal de pesadilla del mismo color que esos marjales anegados donde flotan animales muertos panza al aire. De vez en cuando, sin embargo, una onda de curiosidad, una llamita cálida, perforaba aquella humedad de diluvio; pensaba que iba a encontrarme de nuevo con Jacques Nueil. Conocía poco a Nueil. En los años que precedieron a la guerra, coincidimos a intervalos irregulares: en la platina de un diario donde había ejercido por un tiempo de crítico musical; en salas de conciertos; en festivales de aviación sobre algún campo requemado de las afueras, adonde a veces me llevaba provisto de anteojos, enfundando guantes largos, engullido por su gabán de uniforme a bordo de uno de esos coupés sumamente distinguidos que prestigian a un museo del automóvil. Nueil cambiaba de modelo cada año. En mi recuerdo, su silueta se agitaba con el movimiento de la calle de París que lo había arrojado casi siempre de improviso sobre mí como una puerta giratoria, con el aire trepidante del verano por la carretera de Dauville, donde los primeros vehículos rápidos arrastraban su rastro de gasolina quemada entre los manzanos. La guerra no había puesto punto final a aquella amistad naciente y algo descuidada, blandamente trabada, que, sin embargo, revivía y se avivaba en remolino, como un echarpe en una corriente de aire. De vez en cuando, recibía breves misivas suyas, irónicas, muy afectadas, no corroídas por el tono del frente de batalla, parisienses hasta el tuétano. La aviación de caza había reclutado sus primeros pilotos entre aquellos sportsmen de 1910 un tanto anglómanos, un tanto esnobs, que hablaban entre sí una lengua secreta, introducidos en la era del motor como se profesa una religión que surcaban la Francia indígena como precursores de una fauna exótica, alrededor de la cual creaban el vacío con sus bramidos y su olor. Pero Nueil había sobrevivido hasta entonces, destinado temporalmente, tras un accidente de aterrizaje, en una de aquellas escuadrillas Voisin de bombardeos nocturnos que lanzaban a grandes intervalos sus bombas sobre las estaciones y fábricas del Palatinado sin causar estragos de consideración. Cada vez que abría una de sus cartas, me alcanzaba el rostro una ligera bocanada cálida. Me asaltaba entonces el recuerdo preciso de una época desaparecida la de antes de la guerra , de veranos más luminosos que de ordinario, en los que ya libaban débiles insectos de tela y de madera singularmente anticipadores, pero joven, alegre, oreada, azarosa, despegada como ninguna otra, donde las carreteras de Francia jamás se abrieron tan lozanas, y que aún revive en mí, misteriosamente descabalada, tanto en los poemas de Apollinaire como en el sarcasmo de Arsène Lupin o en el recién aparecido canotier, ladeado sobre el ojo, de Maurice Chevalier. Había otro Nueil a quien conocía poco: el compositor que ocultaba su música y del que, pese a ello, se empezaba a hablar entre un público muy diferente del de los looping the loop; el hombre que se enclaustraba durante largos períodos de trabajo en la quinta de la periferia donde iba a encontrarme con él por primera vez. Su telegrama me invitaba a reunirnos en su casa, donde un breve permiso debía traerle por la tarde de la festividad de Todos los Santos. Extraje del bolsillo el rectángulo azul, ya arrugado, y comprobé una vez más la fecha de nuestra cita: en él hallé ciertos rasgos de aquel humor sombrío que no le era ajeno. Me pregunté por primera vez si Nueil vivía a solas en su quinta secreta. Eché un vistazo por la ventanilla: un aguacero descargaba sobre la oscura campiña. El tren circulaba entre los árboles, penetraba en la sarta de bosques que bordea el Valois, y, a pesar de la lluvia, el despliegue del antiguo monte alto real por donde la vía se deslizaba entre una hoya de follaje, me permitió respirar con más holgura; habiendo dejado atrás la baraúnda parisiense, cruzábamos aquellos bosques majestuosos y vacíos que servían de parapeto contra las avanzadillas de la vida civil a modo de pantalla insonora algo iniciática, tras la cual el oído ya se preparaba, se aguzaba a tientas para otro ruido. La guerra refluyó de nuevo sobre mí desde el fondo del horizonte de lluvia, e hice el gesto irritado de quien se sacude una avispa."

Biografía del autor

Julien Gracq, seudónimo literario de Louis Poirier, fue un escritor francés que ejerció de profesor de secundaria de historia y geografía en diversos institutos de provincias. Su amistad con André Breton lo acercó durante un tiempo a los surrealistas. Entre sus obras más reconocidas se encuentran "Leyendo escribiendo" y "El mar de las Sirtes", que ganó el Premio Goncourt en 1951, aunque, coherente con su postura crítica con los premios literarios, lo rechazó. Gracq pensaba que el escritor no debe eclipsar a la obra, por lo que concedió muy pocas entrevistas a los medios y fue uno de los autores más discretos de su generación.