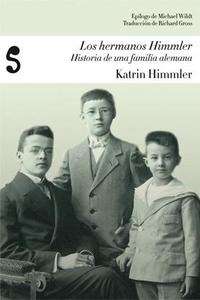

Los hermanos Himmler

Editorial Libros Del Silencio

Colección Singular, Número 0

Fecha de edición marzo 2011

Idioma español

Traducción de Gross, Richard

Prologuista Wildt, Michael

EAN 9788493853136

Libro

Resumen del libro

Katrin Himmler creció pensando que en su familia no existía ningún tabú: desde muy joven sus padres se habían encargado de proporcionarle libros suficientes para comprender qué había sido el Holocausto y qué papel había desempeñado su tío abuelo, Heinrich Himmler, en la matanza de millones de personas. Sin embargo, mucho más tarde, cuando era ya estudiante de Ciencias Políticas, descubrió que en su familia se había utilizado la enorme culpa de Himmler para ocultar la verdadera implicación del resto de sus miembros, para proteger tras esa gran vergüenza otras más pequeñas y, en cierto modo, más difíciles de asumir.

El suyo es uno de los libros mejor documentados en torno a los Himmler, nacido de una larga investigación de archivos históricos y familiares, de diarios oficiales y cartas personales. Pero, por encima de todo, es la obra de una mujer que sintió la necesidad de acercarse a la historia de su país y de su familia para poder explicársela a sí misma, y a su hijo, nacido de su matrimonio con un judío. Una mujer que trató de sobreponerse a la culpa y a los silencios para entender las circunstancias personales y políticas que llevaron a los Himmler a tener un papel tan importante en las barbaridades cometidas durante el régimen nazi.

«Un logrado testimonio que revela a los hermanos Himmler como activos adeptos del nacionalsocialismo y que incluye además a los parientes y conocidos que conformaban el entramado de relaciones que operaba dentro del régimen, al margen de la jerarquía, el rango y la posición de servicio. Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Es inevitable, leyendo este libro, sentir una inquietante incomodidad al descubrir el origen de estos tres hermanos, procedentes de una familia de clase media increíblemente convencional, y cómo, hasta el mismo fin, el único de ellos que sobrevivió a la guerra era capaz de convencerse de que las cosas no habían ocurrido como ocurrieron. The Sunday Times

PRÓLOGO. Las viejas historias

Tenía yo quince años cuando, en clase de Historia, uno de mis compañeros de curso me preguntó si yo era pariente «de ese Himmler. Asentí, con un nudo en la garganta. En el aula se hizo un silencio de piedra. Todos se quedaron intrigados y a la espera. Pero la profesora se puso nerviosa y continuó como si no hubiera pasado nada. Desperdició una oportunidad para hacer comprender a quienes hemos nacido después de la guerra lo que aún nos unía a esas «viejas historias. Por lo que a mí se refiere, eludí tal pregunta durante mucho tiempo. Sabía bastante sobre Heinrich Himmler, mi tío abuelo. Conocía muy bien al «asesino del siglo, responsable del exterminio de los judíos europeos y de la matanza de millones de personas más. Desde muy pronto, mis padres se habían encargado de proporcionarme libros sobre la época nacionalsocialista. Consternada y deshecha en lágrimas, leía sobre el levantamiento fallido de quienes residían en el gueto de Varsovia, sobre las peripecias de los exiliados y sobre niños escondidos que luchaban por sobrevivir. Me identificaba con el destino de quienes sufrieron la persecución, me avergonza ba de mi apellido y a menudo sentía una culpabilidad agobian te e inexplicable. Cuando, más tarde, estudié Ciencias Políti cas, dedicarme al pasado alemán se convirtió en mi principal ocupación. Sin embargo, siempre evité celosamente afrontar el pasado de mi propia familia. El impulso de adentrarme en su historia no llegó sino después y de modo más bien fortuito, a raíz de que mi padre me pidiera investigar la existencia de unos expedientes en el Archivo Federal de Berlín. Hasta entonces mi abuelo, a quien nunca conocí, no había sido más que el hermano menor de Heinrich Himmler, un técnico, ingeniero y director de la Radiodifusión del Reich en la capital alemana; un hombre más bien apolítico, según se contaba. Nada en él había conseguido despertar mi curiosidad hasta ese momento. En cuanto comencé a examinar los documentos descubrí, para mi gran desconcierto, que la mayoría de los relatos que circulaban acerca de él en mi familia no coincidían con lo que revelaban aquellos archivos. Resultó que mi abuelo Ernst había sido, desde muy temprano, un nacionalsocialista convencido que había hecho de cómplice para Heinrich a cambio de la carrera que este, como Reichsführer SS, le había facilitado.

También Gebhard, el mayor de los tres hermanos, había sido, según empecé a descubrir al filo de mis investigaciones, un arribista ambicioso, un nacionalsocialista convencido desde el principio que, junto a su hermano Heinrich, había participado ya en el golpe de Hitler de 1923 y que más tarde hizo carrera como jefe de sección en el Ministerio de Educación del Reich. Constaté que ambos hermanos habían puesto sus competencias profesionales al servicio de unas convicciones que compartían con Heinrich y con otros parientes, con colegas y vecinos.

Lo mismo cabía decir de sus padres. El director de instituto Gebhard Himmler y su esposa, Anna, que antes de 1933 contemplaban con un escepticismo desaprobatorio las andanzas del segundo de sus hijos, al parecer menos perseverante que sus hermanos, se convirtieron a partir de esa fecha en unos nacionalsocialistas entusiastas, como muestra la correspondencia que mantenían con su hijo. Heinrich también supo proporcionarles a ellos ventajas y privilegios gracias a la posición que pasó a ocupar en la jerarquía del Tercer Reich. En los años siguientes me entretuvieron asuntos en un prin cipio ajenos a mi historia familiar. En el transcurso de dichos años, viajé siempre a países como Polonia o Israel, cuya historia está tan íntima y trágicamente vinculada con la de Alemania y mi familia. En Polonia, Heinrich Himmler había organizado, entre otras, la despiadada campaña de exterminio racista contra el «subhombre judío y eslavo. En 1939, su hermano Gebhard había participado en calidad de jefe de compañía en el asalto a Polonia, que, años después de la contienda, seguiría describiendo como una aventura «delirante. Richard Wendler, el cuñado de Gebhard, era gobernador de Cracovia cuando se deportó a los judíos de esta ciudad. En el entonces llamado gau o distrito del Varta [Warthegau], mi abuela y sus hijos, tras ser evacuados de Berlín durante la guerra, habían vivido en una finca cuyos dueños polacos habían sido previamente expulsados. Una y otra vez me topaba con el rastro de mi familia. Sin embargo, la inmensa culpa de Heinrich Himmler parecía haber hecho que en las familias de sus hermanos se exculpara en gran medida a los respectivos progenitores, a pesar de un miedo constante y difuso de que su culpabilidad pudiera haber sido mayor de lo que se quería pensar. Yo también tenía ese miedo. Aunque cuesta creerlo, pasaron cinco años de investigación antes de que encontrara documentos de la época en casa de mis padres: cartas, boletines de notas, libretas de direcciones. Sabía que en la familia Himmler se guardaba, en la medida de lo posible, cualquier papel escrito: desde los recibos de la luz hasta los borradores de cartas, pasando por fotografías y todo tipo de documentos públicos; pero yo nunca los había buscado sistemáticamente ni había preguntado por su existencia. Estaban en una carpeta en la que mi abuela, a quien sí llegué a conocer y apreciar, guardaba muchas cosas. Descubrir tardíamente que esta mujer, incluso después de 1945, había formado parte de una red de antiguos nacionalsocialistas que se apoyaban unos a otros me resultó particularmente doloroso.

Cuando uno investiga la historia de su propia familia, le es difícil romper las cegueras y los tabúes que genera la cercanía. Nunca deja de ser un proceso marcado por el dolor y sobre el que permanentemente se cierne el miedo a perder algo que nos es propio.

Después de encontrar los primeros archivos sobre mi abuelo, tardé tres años en asumir que esa historia familiar ya no me daría tregua. Entretanto, había dado a luz a un hijo que no sólo iba a cargar con la onerosa herencia de mi familia: su padre pertenece a una familia judía que fue perseguida por la SS* de mi

tío abuelo Heinrich y cuyos miembros siguen siendo azotados por el profundo trauma de la matanza de muchos de los suyos.

Comprendí que, llegado el momento, deseaba poder transmitir a mi hijo una historia de mi familia que no repitiera los mitos que circulaban entre sus miembros.

El que ese propósito desembocara en un libro se lo debo a muchas personas. A ellas quiero mostrarles mi agradecimiento en estas páginas.

El primer impulso decisivo para mis pesquisas provino de mi padre. Más tarde, el proyecto de investigación se concretó gracias al profesor Wolff-Dieter Narr y a los participantes en el seminario «La generación de los nietos de los autores del nacionalsocialismo , impartido en la Universidad Libre de Berlín.

También quiero dar las gracias a todos los miembros de mi familia que me facilitaron documentos y que tuvieron la

paciencia de dejarse entrevistar por mí en reiteradas ocasiones.

En mis múltiples búsquedas me brindaron su apoyo los colaboradores de numerosas instituciones; en especial, quiero agradecer al señor Pickro, del Archivo Federal de Coblenza, la suma diligencia y el tiempo que me dedicó en todo momento.

También me ayudaron innumerables colaboradores del Archivo Federal de Berlín-Lichterfelde, del Archivo Central del Estado en Düsseldorf, del Archivo de la Universidad Técnica * Contrariamente al uso del plural, muy extendido en castellano, nos ha parecido pertinente hablar de «la SS, dado que la sigla alemana corresponde a un nombre en singular: Schutzstaffel, término que significa «Escuadra de Protección. (N. del T.)

de Múnich, del Archivo Regional de Berlín y de la asociación Kontakte de la capital alemana.

Le debo un agradecimiento especial a Michael Wildt, del Instituto de Investigación Social de Hamburgo. Fue el primer historiador especializado que leyó el borrador del manuscrito.

Los consejos, la asistencia y los ánimos que me ofreció fueron determinantes para el progreso de este trabajo.

Heinz Höhne puso a mi disposición materiales de su archivo privado. Anne Prior tuvo la gentileza de darme información sobre la rama de mi familia asentada en Dinslaken. Andreas Sander, de la fundación Topografía del Terror, me ayudó con datos importantes, como también lo hizo Peter Witte.

De forma especial quisiera dar las gracias a Ingke Brodersen, quien no sólo encontró una editorial para el manuscrito de este libro, sino que también lo revisó y supervisó con espíritu crítico. Siempre estuvo ahí para mí; colaborar con ella ha sido una suerte en todos los sentidos.

Mi marido me ha ayudado con numerosísimas conversaciones; él y mis suegros me animaron desde el principio a acometer esta tarea. Amigas y amigos me escucharon con paciencia, debatieron el proyecto, leyeron fragmentos del texto y me alojaron durante mis viajes de investigación.

Por último, y muy especialmente, quiero dar las gracias a mis padres, quienes en todos estos años me han apoyado y han hecho llevadera esta labor. Sin ellos, este libro no se habría escrito. Berlín, junio de 2005

Nunca lo llamé «abuelo. La llamada

Cuando yo nací, Ernst Himmler llevaba muerto mucho tiempo. Para quienes pertenecen a mi generación, esta no era una circunstancia insólita. En efecto, muchos maridos, padres y abuelos no volvieron de la guerra. Lo extraordinario en mi abuelo no era que estuviera muerto, sino que hubiera sido el hermano menor del Reichsführer SS, Heinrich Himmler, quien organizó la matanza sistemática de millones de personas durante el Tercer Reich.

Esto yo lo supe desde siempre, incluso de niña. Pero nunca me había puesto a reflexionar sobre cuál era la relación personal y política entre ese abuelo, desconocido para mí, y el hermano que lo precedía en edad. Esto cambió una mañana de la primavera de 1997, cuando sonó el teléfono. Era mi padre. Me preguntó si podía hacerle una consulta en el Archivo Federal acerca de la posible existencia de documentos sobre su padre.

Desde que los americanos se los habían entregado a los alemanes, esos archivos estaban desclasificados y a mí me resultaría más fácil acceder a ellos que a él.

Evidentemente, para mí era más fácil realizar una consulta de ese tipo, pues mis padres vivían muy lejos de la capital. Tras la reunificación alemana, el Archivo Federal se había hecho cargo del antiguo Berlin Document Center y había desclasificado la mayor parte de los extensos fondos de expedientes personales de funcionarios del Partido, jefes de la SS y criminales nazis. Pero ¿por qué creía mi padre que en el archivo podría

encontrarse algo sobre Ernst Himmler, el autor de sus días?

Pedí que me dejaran ver los documentos. En aquella época, el número de solicitudes era todavía muy elevado, de modo que tuve que esperar varios meses para que me asignaran fecha.

Sentí alivio por la demora, que me concedió espacio para meditar sobre alguien que hasta entonces no había tenido importancia alguna en mi vida. A mi abuela Paula, esposa de Ernst Himmler y muerta hacía mucho tiempo, sólo le había preguntado una vez, de niña, por aquel joven caballero un tanto envarado y vestido de traje negro cuyo retrato colgaba en su salón. Recuerdo muy bien las lágrimas que de súbito asomaron a sus ojos y el susto que experimenté. Ya no me acuerdo de lo que me contó de él en aquella ocasión. El hecho es que nunca más habló de él espontáneamente. Y yo, por mi parte, no volví a interrogarla sobre el tema.

Los datos facilitados por mi padre tampoco daban mucho de sí. «Fue técnico, empleado de la radio en Berlín. Y segura mente estuvo afiliado al Partido: esta fue una de las informaciones poco precisas que me dio, siempre con el colofón de «pero ya sabes que todos lo estuvieron. Sin duda, su hermano Heinrich había debido de «convencerlo para que ingresara en el Partido, pues «Ernst no se metía mucho en política.

Cabe suponer que no quería «cerrarse la posibilidad de hacer ca rrera. Presumiblemente, su puesto en la Radiodifusión del Reich se lo había conseguido Heinrich. «Heinrich siempre se sintió muy responsable de su hermano menor. Pero no se veían mucho.

Hasta aquel momento, todas aquellas observaciones sobre mi abuelo me resultaban verosímiles. No hice preguntas. No había nada en él que despertase mi curiosidad o que me causara extrañeza. Pero desde que mi padre me encargó aquella búsqueda de documentos en el archivo, la cosa cambió. Empecé a

preguntarme qué sabía yo de mi abuelo. Era poco, cosas bastante anodinas, datos externos, propios de un currículum vitae resumido: nació en Múnich en 1905; se crió en una familia de burguesía media y fue ingeniero electrotécnico, empleado de la Radiodifusión del Reich (RRF) desde 1933; por esas fechas, contrajo matrimonio con Paula; luego, fue padre de tres hijas y de un hijo, mi padre. La familia vivía en una de las dos partes de una casa doble ajardinada en Berlín-Ruhleben. Durante los últimos años de la guerra, Ernst Himmler fue ascendido a ingeniero jefe y vicedirector técnico de la Radiodifusión; poco antes del final de la guerra fue reclutado para el Asalto Popular [Volkssturm]; a principios de mayo de 1945 murió en Berlín en circunstancias que nunca han sido esclarecidas.

No sabía nada acerca del hombre que fue mi abuelo: ni cómo se crió, ni cómo trataba a su mujer y a sus hijos, ni qué intereses extraprofesionales pudo tener ni cuál había sido su actitud hacia los nacionalsocialistas. Ni hacia su hermano Heinkatrinrich. Ernst Himmler me parecía hasta entonces una persona normal y corriente, nada del otro mundo. La insistencia en que los dos hermanos no tenían «mucho contacto pa recía reafirmar esa imagen del técnico sin intereses políticos, una imagen que sugería una distancia ideológica entre ambos, lo mismo que la suposición de que Ernst, renuente o indiferente, se había dejado persuadir por su hermano para «participar. ¿El más joven se doblegó ante la pretensión de superioridad del mayor, que era políticamente influyente y mantenía una distancia política con respecto a él, simplemente? Pero, entonces, ¿qué podía mover a Heinrich a apoyarlo en su carrera? ¿Era cierto que se veían poco? ¿Y por qué? ¿Porque Ernst no quería saber de la actividad del hermano o porque este, Reichsführer SS y más tarde ministro del Interior, estaba absorbido en la ingente tarea de purgar Alemania y los países vecinos ocupados por ella de los «enemigos del pueblo germano? ¿Qué supieron mi abuelo Ernst y mi abuela Paula de lo que hacía Hein rich? «Quizá él sabía algo, sostenía mi padre, pero ella se guro que no, pues «era muy ingenua en materia política.

Comencé a extrañarme de la contundencia con que lo de cía, pero también de la falta de escepticismo que yo misma había mostrado hasta ese momento. Al fin y al cabo, a una per sona como mi abuela, que había estado tan cerca del Reichs führer SS, debió de serle difícil no enterarse de las detenciones de inconformistas políticos, de la privación de derechos de los judíos alemanes y de su «desaparición en los campos de con centración.

Yo no lograba obtener una imagen más clara de Ernst. De repente, sentí vergüenza por mi inopia, por esa cándida ignorancia en lo que se refería a mi historia familiar. Aunque sabía de la cercanía de mi abuelo y Heinrich Himmler, en mi percepción de las cosas siempre había trazado una nítida línea divisoria entre «Heinrich el Terrible y «Ernst el Apolítico. Y lo había hecho, según constaté con estupor, a pesar de que llevaba años dedicándome intensamente al estudio del nacionalsocialismo e interesándome particularmente por los límites borrosos que había entre los autores de los crímenes, quienes os conocían, quienes habían sacado provecho de ellos y quienes habían simpatizado con el régimen; pero siempre había dejado a mi propia familia al margen.

Finalmente, en junio de 1997, me dieron cita en el Archivo Federal. Me desplacé a Lichterfelde y, nada más pisar el vasto recinto de aquel antiguo cuartel, me invadió la sensación de estar emprendiendo un viaje en el tiempo. A través del vallado se distinguen primero los viejos edificios guillerminos, de reluciente rojo ladrillo, construidos a finales del siglo xix para albergar el establecimiento prusiano de cadetes, un uso que se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. En la entrada hay algunas construcciones levantadas en la época nazi, lo cual se aprecia claramente: mamotretos grises y mastodónticos con columnatas y esculturas de atletas de aspecto nórdico. En aquella época servía de sede a la Leibstandarte-SS Adolf Hitler, la guardia personal del dictador comandada por Sepp Dietrich, un cuerpo que prestaba juramento al Führer y que se consideraba como «la elite de las elites. Después de 1945, el cuartel acogió a tropas estadounidenses, que encontraron gran parte de los edificios destruidos y construyeron residencias y oficinas de administración: los Andrews Barracks. En uno de los edificios se encuentra ahora el Archivo Federal. En la sala de lectura me entregaron varias carpetas, de poco grosor, sobre Ernst Himmler, amén de una larga lista con orientaciones para profundizar en la investigación. Recibí los documentos con sentimientos encontrados: el susto de que realmente hubiera información sobre él, y al mismo tiempo curiosidad; el alivio al ver que se trataba de un archivo delgado, pero también el miedo ante lo que podía contener. En la carpeta de los datos personales no había más que un par de hojas fotocopiadas. Un carné del Partido con foto, un cu rrículum vitae y algunos escritos oficiales. Miré un poco más detenidamente el carné del Partido y vi la fecha de afiliación: «1 de noviembre de 1931. Qué extraño: ¿por qué en 1931, más de un año y medio antes de que los nazis tomaran el poder? ¿Cómo se conjugaba eso con la afirmación de que Heinrich ha bía tenido que convencer a Ernst para que ingresara en el Partido? Seguí leyendo y encontré, entre los papeles, la nota de que, desde el 1 de junio de 1933, era miembro de la SS. ¿La SS? ¡Jamás se había hablado de eso! La SS era la organización de Heinrich, y la llamativa simultaneidad entre el ingreso de Ernst en dicha formación y su incorporación profesional a la Radiodifusión se ajustaba a la hipótesis formulada por mi padre de que Heinrich había ayudado a su hermano a hacer carrera. Mientras estaba sentada ante los documentos, el pasado, de repente, empezó a tomar formas mucho más precisas. Tras todas las especulaciones y los pensamientos difusos de las últimas semanas, aquellos papeles sirvieron para desengañarme de un modo casi agradable. Me fijé una y otra vez en el retrato, una sencilla foto de pasaporte, que presentaba a un Ernst de aspecto muy joven y muy severo. En ese momento, el abuelo me resultó más extraño que nunca. ¿Qué me importaba a mí ese hombre, que llevaba veintidós años muerto cuando yo nací?

Entre los papeles encontré una referencia a que Ernst, en el otoño de 1937, había recibido un préstamo del Estado Mayor Personal del Reichsführer SS para comprar la casa de Berlín-Ruhleben, finca que adquirió junto con un tal doctor Behrends. Debajo había una carta mecanografiada de Ernst dirigida a Heinrich y fechada en mayo de 1944, de la cual se desprendía que de vez en cuando prestaba servicios al poderoso hermano. En el caso en cuestión había elaborado, a petición de este, un peritaje sobre el vicegerente de una empresa berlinesa llamada C. Lorenz.

En aquel momento no logré esclarecer el significado y los motivos de aquella carta. Sin embargo, no dejó de inquietarme. quizá fue por el lenguaje que empleaba: si bien Ernst se atenía al estilo sobrio de un peritaje, sus frases enrevesadas estaban trufadas de expresiones como «crédito ideológico y «óptica de la arización. La carta reflejaba su afán excesivo por cumplir un encargo de Heinrich, pero también unos turbios intereses personales. Además, informaba sobre una larga conversación con el jefe del Servicio de Seguridad Exterior, Walter Schellenberg. Yo no tenía idea de qué podía tratar mi abuelo, supuestamente interesado únicamente en la técnica y no en cuestiones políticas, con el jefe de los servicios secretos en el extranjero ni de qué tenía este que ver en todo aquello. Tal vez Ernst simplemente había querido destacar y había aprovechado la ocasión de poder charlar con un gerifalte nazi de ese rango. El asunto siguió resultándome enigmático. Continué buceando en los documentos y encontré condecoraciones de diversa índole, como la Insignia Deportiva de la SA o la Insignia de Honor Olímpico, pero también la Cruz del Mérito de Guerra de primera y segunda clase. En su calidad de mando de la SS, Ernst estuvo primero asignado al Estado Mayor del Departamento Central de Personal de la organización y, más adelante, a la plana mayor del jefe de telecomunicaciones. Según parece, se trataba de una adscripción meramente formal, pues no encontré indicio alguno de que hubiera desempeñado una función activa como mando de la SS. Su último ascenso, al grado de jefe de batallón, se produjo en 1939, diez días antes del asalto a Polonia. Pero ¿por qué se le había distinguido con las cruces del mérito militar? Nunca había estado en el frente.

Por otra parte, una recogida de datos que el Partido había realizado a efectos estadísticos en el verano de 1939 señalaba que Ernst era miembro del Partido, pero que no había pertenecido a ninguna de las múltiples organizaciones anexas a él, excepto al Frente Alemán del Trabajo (DAF), que aglutinaba a prácticamente todos los «creadores de trabajo (desde el obrero hasta el patrón pasando por los empleados), y al Bienestar Nacionalsocialista del Pueblo (NSV).

Según constaté con alivio, todo parecía indicar que Ernst no había sido un nazi especialmente comprometido. No constaban actividades en el Partido ni en sus numerosas asociaciones profesionales, ni había registros de distinciones especiales en su ficha de la SS; y el de jefe de batallón tampoco era un rango que atestiguara grandes ambiciones en el seno de la temida organización. Al parecer, su interés se centraba realmente en la técnica radiofónica, quizá también en su carrera profesional, mientras que en las manifestaciones políticas se mostraba más bien discreto. Sin embargo, no quedé del todo convencida. Estaba su temprana afiliación al Partido, su conversación con Schellenberg y el hecho de que durante la guerra hubiese sido declarado u. k., es decir, no disponible para el Ejército. En diciembre de 1942, fue llamado a filas (al batallón de reemplazo Leibstandarte-SS Adolf Hitler). Pero es de suponer que nunca pisó el cuartel de Lichterfelde, pues, gracias a su condición de «indispensable e insustituible como apoderado e ingeniero jefe de la dirección central técnica de la RRG, no tuvo que prestar servicio militar hasta poco antes de terminar la guerra. Sin embargo, no llegué a ver claro qué tareas «vitales para la guerra tenía encomendadas ni por qué había disfrutado de ese trato de favor hasta el final.

Tanto mi padre como su única hermana viva se quedaron sorprendidos al saber que Ernst Himmler había ingresado en el Partido en fecha tan temprana. Cuando interrogué a mi padre sobre lo que su madre le había contado al respecto, me contestó que, ante sus preguntas, ella solía callar y llorar y no dirigirle la palabra durante varios días.

¿Por qué a mi abuela le resultaba tan difícil hablar sobre el pasado? Tal vez tenía algo que ocultar, como sospechaba mi padre cuando era adolescente. Pero quizá su silencio no era más que una reacción de despecho ante la falta de comprensión de las generaciones posteriores. Comparada con la dura vida que había llevado después de 1945, en la que hubo de sacar adelante a cuatro hijos sola y sin marido, la época nazi debía de representar para ella el tiempo más feliz de su vida. Mi padre y mi tía se mostraron agradecidos por mis investigaciones. Pero tras el segundo envío de archivos, mi tía afirmó que para ella sólo había sido importante «ver una vez más todo aquello negro sobre blanco y que ahora había que «dejar en paz esa historia. Me desconcertó que todas las insinuaciones ininteligibles contenidas en los documentos no les suscitaran preguntas a ninguno de los dos. Las pocas y contradictorias informaciones que a duras penas habían logrado sonsacarle a Paula, su madre, sólo podían haberles dado una imagen borrosa del padre, una imagen que, en el mejor de los casos, se había visto consolidada con el tiempo a fuerza de la repetición constante de los mismos relatos. ¿O sabían ellos más que yo? En un principio me había sumergido en los archivos por deseo de mi padre y con el visto bueno de su hermana. Pero para entonces ya estaba conmocionada por mis hallazgos y decepcionada por el escaso eco que habían provocado en ambos.

Quería que hablásemos sobre aspectos sin esclarecer y que rastreáramos posibles hipótesis. Aún no tenía claro si mi curiosidad se debía más bien a un afán detectivesco, despertado por unos hechos pobres que ocultaban más de lo que revelaban, o si era que, de repente, aquel abuelo me interesaba.

Tras mis primeros descubrimientos en el archivo me sentía fuera de órbita. Barajaba en mi fantasía toda clase de posibilidades sobre lo que mi abuelo podía haber hecho y pensado entre 1933 y 1945. Me atormentaba reprochándome el desinterés en que había vivido durante años. También sentía rabia contra mi padre, quien en lugar de enfrentarse a los documentos me los dejaba a mí, aunque es cierto que, al igual que yo, no podía prever las conmociones que las pesquisas iban a desencadenar en mi interior. Al parecer, yo había calibrado de modo completamente erróneo mi distancia con respecto al pasado de mis abuelos, mi invulnerabilidad. Luchaba con problemas de salud persistentes y ataques de pánico desatados por el miedo al futuro. Estaba atascada.

En el otoño de 1997 tuve ocasión de conversar largamente con mi padre sobre lo que había hallado en el archivo. Aunque me dio a entender otra vez que él había «acabado hace tiempo con el pasado, se mostró dispuesto al diálogo y respondió con paciencia a todas mis preguntas acerca de su familia. Durante un día entero caminamos por pequeñas ciudades con casas de paredes entramadas y subimos a los viñedos acariciados por el plácido sol de octubre. Mientras contemplábamos la llanura más allá de las cepas, le pregunté por primera vez cuáles eran los recuerdos que guardaba de su padre y me sorprendió su reacción soliviantada: «¡Qué voy a pensar de un progenitor que en mis recuerdos sólo pegaba y castigaba!.

Aunque Paula tenía, según él, «ideas liberales en cuanto a la educación, a los niños siempre se les había presentado al padre como modelo insigne; sobre todo a él, el varón, hasta que «llegó un momento en que ya no podía escuchar aquello, máxime porque empezaron a surgirle dudas acerca de su imagen rutilante e inmaculada. Como sabía por sus hermanas mayores que Ernst podía ser también un padre afectuoso, debía de martirizarlo mucho el hecho de que sus propios recuerdos fuesen tan deprimentes. Daba la impresión de que mis preguntas volvían a remover sus heridas, por más que insistiera en que «todas esas cosas ya no tenían importancia para él. En nuestras conversaciones topé una y otra vez con barreras que a menudo no supe identificar o comprender.

Como quien no quiere la cosa, mi padre mencionó una caja con fotos de la familia y me dijo que podía echarles un vis tazo cuando quisiera. Hizo también referencia a una carpeta con documentos de su madre, pero no supo decirme si guardaba algo interesante. Intrigada, abrí aquella caja verde y no tardé en constatar que su contenido completaba de manera francamente exuberante los parcos datos de los archivos. Entre documentación variada relacionada con el hogar de mi abuela y perteneciente a los últimos años de su vida, encontré un currículum vitae de mi abuelo fechado en 1931, la primera fuente que arrojaba luz sobre el período anterior a su incorporación a la Radiodifusión.